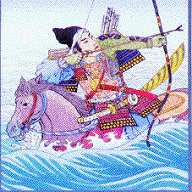

那須与一の扇矢物語

その1

時は文治元年(1185)年2月18日、場所は現在の四国高松市屋島。

源氏と平家の戦いは、12世紀の話で800年以上前のことである。

ようやく、屋島も日が傾き、浦に島影も濃くおちた。

勝負は決せず、源平、互いに退く体にみえた。いや、源軍の勝ちであろう。

屋島の合戦を伝え聞いた阿波、讃岐の武者たちが、十五騎、二十騎と連れだって、源氏軍に馳せ参じた。

源氏は三百騎をこえた。平家は海に追い落とされ、根拠地を焼かれた。

しかし、平家は、それを認めたくなかった。安徳天皇と三種の神器をいただいているので、用心の上にも用心して、海上の安全な場所に移ったにすぎない。

負けおしみである。よし、されば、緒戦は負けとしておこう。

「だが、明日は、明後日こそは」

教能が三千騎をひきいて、帰来する。それをまって決戦をいどみ、源氏を粉砕しよう。終わりよければすべてよし、最後に笑う者が勝利者である。

「われら、負けてはおらぬぞと、源氏方に、わが軍の余裕をみせてやれるような企てはなきものか」

門脇宰相教盛が言った。

「そして、それは合戦場での余興じゃ」

平家の人々は、風流人が多かった。

「扇の的は、いかがでしょうか」

伊賀十郎兵衛家員は、ふと思いついて申しあげた。

船の上に柱をたて、扇を結びつけて、源氏の者に射させてみてはどうかというのである。

「それは面白い」

宗盛は、喜んだ。合戦は上手ではないが、こうした遊び事には、すばらしい理解を示す人である。また、きわだった演出の才能も持っていた。

その2

義経は、全軍引きあげを命じかけて、

「あれは」

と沖の方を指さした。

一艘の小舟が、平家の船団の中から漕ぎ出してきている。赤いものを舳ちかくにかかげている。

舟は、岸から矢頃のあたりにとどまり、横むきになった。

扇である。舟棚に竿をたて、その先端に紅の地に金箔の日の丸を押した扇をつけている。舟の上には、美しい女房が乗っていた。十八、九ばかりの、白と青の襲(かさね)をきて、紅の袴をつけた、美女であった。

美女は、陸にむかってさしまねいた。

「いかにせよというのであろうか」

義経は、後藤実基にたずねた。

「あの扇を射てみよ、というのではございませんでしょうか」

と後藤実基は言った。

「ただ、御大将が、矢頃まですすまれて、かの傾城(けいせい、美女のこと)をご覧なさろうとすれば、御大将を射落とそうというのではありませんかな。しかし、それはそれとして、誰かに、射させるべきでありましょうな」

義経もうなずいた。

「誰か、いるか」

「上手は、いくらでもおりますが、なかでも、下野国の住人那須太郎資高(すけたか)の子、与一宗高(よいちむねたか)こそ、身体は小柄でございますが手利きでございます」

「まこと、手練の者か。名も耳にしたことはないのう」

「空とぶ鳥に賭けをいたし、三つに二つは、必ず射落とすほどの者でございます」

「よし、呼べ」

与一は、義経の前に召し出された。

二十歳ばかりの、小柄な平凡そうな男であった。だが、一見して、弓をひくために手が長いのではないかと思われた。

「宗高、あの扇のまんなかを射て、平家の者どもに見物させよ」

与一は、驚き、思わず、扇の舟をふりかえった。扇は、上下に左右に、さかんにゆれ動いていた。

「とてものことむつかしゅうございます」

その3

与一は、ぼそぼそと言いながら、 <あんなものを射よと言うのか>

と、それを考えついた平家の者に、強い腹だちを覚えた。

「射落とせるかどうか、わかりませぬ。もし射損じましたときには、君の御傷となりましょう。誰か、確実に射落とせる者に仰せつけください」

見物する者は面白かろう。が、これだけの観衆の中では、やる者は生命がけではないか。

「与一よ。今日まで、なんの功名もなしじゃ。親父どのに土産なしとはさびしいのう」

後藤実基が言った。

「しかし」

与一は、言いかけて、ぐっとつまった。言いにくいことをずばりと言う人だ。

「ぐずぐず申すな。鎌倉をたって西国へ向かう者どもは、義経の下知にそむくべからず。やれと言えばやれ。それがいやなら、これより帰れ」

義経は、声を荒げた。

与一は、首をすくめた。床几に腰をおろして義経の傲然と開いた足もとを見つめて、

<そうか、死ぬほかないのだな>

派手つ気も気負いもなく、思った。

「御諚とあらば、いたしてみましょう。あたるかあたらぬかは、わかりませんが」

与一は、やはりぼそぼそとした声で言うと、一礼して退った。

「なんという、図太いことを言う奴でござりましょうか」

実基は、あきれ顔で与一を見送って、義経をふりあおいだ。

「あれなら、やりとげましょう」

与一は、黒馬に乗って、弓をもち、海にむかった。

「頑張れよ」

「祈っておるぞ」

皆が、それぞれ声をかけた。が、与一は、扇だけをみて、応えようとはしなかった。といって気負いたっている風でもなく、またおじおそれている風にも見えなかった。この表情の乏しい青年は、晴の舞台にのぞむのに、故里の通いなれた那須野を行くように、無感動に見えた。

無感動に見えても、彼も人である。心中では、あらゆる思いが交錯していた。

扇の的は、ゆれにゆれている。鳥ならば、飛んで行く方向があった。扇は、千変万化の動きである。汀(みぎわ)で、沖を見、陸を見た。

平家の船は、押し並んでゆれ動いていた。陸では、味方の者たちが、くつわを並べて、与一に注視していた。

<おれの自害の見物人どもめが>

与一は、逃げだしたかった。が、逃げることはできなかった。ここで逃げて生命は助かっても、もう世間には顔を出せなくなる。それは、死に等しい。

その4

どうせ死ぬなら、射てみてからのことである。

矢頃がすこし遠い。与一は、六間(約10.8m)ほど、海中へはいっていった。それでも扇と与一の間は、四十間(約72m)ばかりはあった。

扇を睨みつけ、後ろ手に、矢をさぐった。三、四本のこっている。矢の細いまるみ、すべすべと磨きぬかれた竹肌の感触が、指先に、酔わせるような感触をあたえた。

与一は、自分のこれまでの生涯、この感触一筋に生きてきたことを思った。与一は、射るべき的にむかって、身も心ものめりこんでいく自分を感じた。

与一は、中差を軽く掴んだ。つまり、普通の矢、征矢(そや)だ。それをすて、上差の矢に掴みなおし、取りだしたのは鏑矢(かぶらや)であった。

近くの汀に馬をたてていた武者たちの間から、悲鳴にも似たどよめきがおこった。

鏑矢は、鏑をつけている。鏑は、蕪である。蕪に似せた形のものを、中を空にして数個の孔をうがち、矢につける。射れば、笛のような音をたてる。開戦の矢合せなどのような儀礼的な射撃に使われる。余計な物をつけている鏑矢は、当然ながら征矢に比べれば的中率は格段におちる矢である。矢筈を弦にかけて、的をみた。

<的がゆれているのではない。おのれがゆれている>

与一は、一瞬、目をとじ、那須の温泉神社(ゆぜんじんじゃ)に祈った。目をひらいた。すると、風もすこし弱まり、扇のゆれもやんでいた。

無心に手が、腕が、動いた。十二束三伏の矢を、きりきりと引きしぼった。

浦は、緊迫感につつまれて、寂として声もなかった。

ひょうと放った。矢は、浦にひびく長鳴りをして飛び、扇の要ぎわを一寸ばかり残してひいふっと射切った。矢は、海へはいった。扇は、空たかく舞いあがった。扇は虚空に、真紅をひらめかせ、春風にひともみふたもみもまれて、海へおちた。

どうっと歓声があがった。

平家は、舟ばたを叩いて褒めたたえた。源氏は箙(えびら)をたたいてどよめいた。歓呼の声が浦にこだまするなか、扇は、夕日に輝く海に、ただよっていた。

トップページへ